あらゆるジャンルの“注目の人”にインタビューする「ヒューマン・ラボ」。

11月から3ヵ月間、「FMK Morning Glory ヒューマン・ラボ

熊大ラジオ公開授業 知的冒険の旅」と題してお送りしています。

9回目のゲストは、熊本大学政策創造研究教育センターの安部美和先生です。

先生の専門である「地球環境学」とはどんな研究なのか、詳しく伺いました。

Q①お名前と職業・所属を教えて下さい。

名前:安部美和(あべみわ)

所属:熊本大学政策創造研究教育センター

プロフィール

熊本総合医療福祉学院救急救命士学科卒業

北九州市消防局(1999~2006)

北九州市立大学卒業

京都大学大学院地球環境学舎(修士地球環境学、博士地球環境学)

(財)地球環境戦略研究機関北九州アーバンセンター、特任研究員

関西大学社会的信頼システム創生センター、PDを経て、2014年1月より現職

Q②安部先生の専門である「地球環境学」とは、

どんな研究ですか、わかりやすく教えてください。

地球環境となると範囲がとても広いので、私の研究を少し。

環境と聞くと、自然豊かな森や川が思い浮かぶかもしれませんし、

気候変動といった環境問題を思い浮かべる方もいるかもしれません。

環境に関するテーマは実に様々で、環境問題1つとっても、

ある地域に限定されることが非常に少ない。

例えば、河川流域の自然保護を考えるとか、森林管理を考えるときは、

行政区を越えて取り組む必要がありますし、漂着ごみや大気汚染など、

時には国境まで越えて考えなくてはならない課題が多くあります。

研究分野を超えて取り組まなければ解決できない課題の1つが

環境だと思っていますので、よい意味でも悪い意味でも

「何でもあり」なところがあるかもしれません。

中でも私が取り組んでいるのは、自然環境ではなく、

人を取り巻く社会環境になります。特に、集団移転について考えています。

自然災害や過疎対策、気候変動などによって、

生活の場所を変えなければならない状況が多々あります。

その中で、私たちはどのように新しい生活を再建していくのか、

なぜ災害が多い場所に住むのか、その場所にこだわるのはなぜかといった、

「どうやって環境の変化と付き合ってきたのか」について研究しています。

Q③安部先生がこの研究に取り組むことになった

「きっかけ」のようなものがあれば教えてください。

消防の経験や被災地での活動を通じて、「復興って何だろう」と思ったこと。

移転して嬉しがるスリランカ人と、「先祖代々の土地」に

残りたいという日本人に会ったこと。

自分の移転の経験(集団移転ではありませんでしたが、

地元にしまなみ街道ができる際に、立ち退きになって引っ越しました)

いろんなことが組み合わさって、今に至っているような気がします。

Q④「防災」「減災」のため、「想定外を減らす」という

考え方があるそうですが、具体的に説明お願いします。

東日本大震災以降、「想定外」という言葉が

独り歩きをしているように思っていました。この言葉を辞書で調べてみると、

「肩すかし」「期待が外れる」「当てが外れる」「突然の」

「不意打ち」「何の前触れもなく」「予告なしの」という意味が出てきます。

「想定外」って本当は、「思ったよりそうでもないんだなぁ」というニュアンスのものと、

「思った以上のことが起こってしまった」という2つの意味があると思います。

しかし、現状ではどうしても私たちは悪いほうの意味でこの言葉を使ってしまう。

ですから、どうしたら一人ひとり、または地域の力で想定外の意味を

変えていくことができるのか、そこを考えたいなと思っています。

災害は、メディアを通じでよく耳や目にする言葉ですが、

実感としてなかなかつかみ難い。

なので、実際に自分が災害の状況に置かれたらどんな判断をするのか、

どんなことを決めていかなくてはいけないのかを目の当たりにして

いただくようなゲームを使ったりして、考える場を作ったりしています。

12月9日の講演では、クロスロードというゲームを使いました。

例えば、「避難所の運営をしていたら、避難者は300人もいるのに、

おにぎりは100人分しか来ませんでした。あなたは、配布しますか?」と

いうような問いに答えていただくものです。正解は無いし、

過去の経験が全て役に立つわけではない。それを知ってもらうことで、

「自分だったらどうするか」考えてもらえれば、

「想定外」自体も変わってくるのではないかと思っています。

Q⑤研究以外での趣味などありますか?

錦鯉。中越地震の被災地でいただいてから、マンションで飼っています。

休みの日には水を替えながら話しかけてみたり・・・。

色を綺麗に保つためにお日様があたるように調整したり。

錦鯉の種類を本で覚えたり。いろんな町に行くことが大好きですが、

公園などで見つけるとしばらく年齢とか、

性別とか種類と考えながら見入ってしまいます。

Q⑥これまでの活動を通じて、最も印象深いエピソードをお願いします。

【嬉しいこと】

スリランカでお世話になった家族、中越地震被災地での

調査でお世話になった家族など、今も交流が続いていること。

始まりは災害でしたが、今は実家がたくさんある感じ。

【つらかったこと】

スリランカでの調査の際に、村の人から「あなたのような人

(研究者や支援者)がきている間ずっと、私たちは被災者とよばれる。

いつまで私たちは被災者なの?」と聞かれたこと。

Q⑦今後の活動予定やPRしたいことなどあれば教えてください。

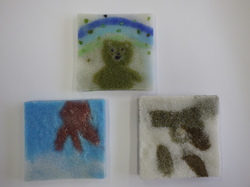

ガラスおこし

災害を考えたり、自分の地域を考えたりするには、

世代を超えた会話の場が必要だと思っています。

今、有志で行っているのが「ガラスおこし」です。

廃棄ガラスを粒にして焼いて、アートな作品をつくる。

地元の産廃業者さんにご協力いただいたりしながら、

環境学習もしつつ、人をつなげるということをやっています。

一緒に活動をしていただける方だけでなく、窯サポーターさんも募集中です。

ガラスを溶かすわけではないので焼き物をつくる窯でよいのですが、

焼かせていただける場所が少ないので。

楽しみながら、いつの間にか環境について学んだり、

お友達ができる。を狙っています。

↓こんな感じ。

上記の活動に参加したい人は、どこに問いあわせすればよいですか?

若干活動が滞っていますが、活動については

熊本大学政策創造研究教育センターまでご連絡いただければ、

私がいます。または、政創研のFacebookがありますので、

そちらからイベントの情報などを発信しています。

●現在調査中の和歌山県田辺市本宮(水害調査中)

●スリランカで調査や活動の写真

-----

本日オンエアのこのコーナーをポッドキャストでも配信中。

詳しくはここ↓